「経済安全保障」という言葉を2年ほど前から良く耳にするようになった。10月4日に発足する岸田文雄内閣は、新たに経済安保担当大臣を設置する。2020年12月に自民党は「『経済安全保障戦略策定』に向けて」を公表し、2022年の通常国会で「経済安全保障一括推進法(仮称)」の制定を目指すことを提言しており、本格的に動き出すのだろう。これからの経済政策には「経済安保」の考え方が反映され、経済記者も安全保障問題を避けては通れないことになりそうだ。では、「経済安保」をどう考えれば良いのか。かなり昔の取材経験ではあるが、日米間の知的財産問題を通じて経済安保について考えてみる。

地方自治体でのPFI事業が増加傾向にあるなか、愛知県西尾市ではPFI事業見直しを巡って市と民間事業者が対立し、4年近くも膠着状態が続いている。事の発端は、2017年6月の市長選挙で、西尾市が2016年6月にスタートしたPFI事業の見直し推進派の中村健氏が当選したこと。契約済みのPFI事業の見直しを一方的に進める市の対応に民間事業者は訴訟で対抗。解決の糸口が見えないまま、因縁の市長選挙が目前の2021年6月に迫っている。

筆者は2015年から西尾市のPFI事業を取材しており、定期的に記事に取り上げてきた。地方自治体のPFI事業は、今月中旬に公募が締め切られた「スーパーシティ型国家戦略特区」に31団体が名乗りを上げたように、今後ますます活発化する可能性が高い。西尾市のケースを通じて「PFI事業とは何か?」を改めて考えてみる。

【西尾市PFI事業見直し問題のコンテンツ一覧を掲載しました】

記者という商売が面白いのは、何と言っても「現場記者」である。好き勝手に取材して記事に書いて情報を発信する―。最近ではSNSを通じて自由に情報を発信する人が増えているが、それによって反響があったり、共感されたりするのが刺激的で面白いからだろう。私自身、36年間も記者を続けてきたのも、それが最大の理由だ。

記者の仕事は「他人事」で記事を書くことである。当事者にとっては迷惑な話だろうが、芸能人が不倫しただの、元高級官僚が事故を起こしただの、ミュージシャンが麻薬で捕まったのだの、記者本人には全く関係のないことなので、遠慮せずに記事を書くことができる。だからと言って、どんな記事を書いても良いわけではない。そこには守るべき決まり・ルールがある。

記者クラブには、自主ルールを設定して平等な取材機会の確保と公平な報道を果たす役割があった。発表者にとって都合の悪い記者が会見から排除されないようにしたり、会見に応じない政治家や役所に対して開催を要求したりと、国民の知る権利のための組織である。その一方で、自主規制が強く働いて、記者の自由な取材活動を抑制してしまう場合もあった。最近も、官邸クラブで特定の記者に質問させないような対応を記者クラブ側で申し合わせていたという情報がネットに流れていたが、記者クラブ運営はなかなか面倒な問題である。

最近は記者クラブへの批判を良く聞くようになった。記者クラブを中心とした記者会見で、安倍晋三総理や菅義偉官房長官などの緊張感のない質疑応答の様子を見て、読者や視聴者は記者クラブがなれ合っていると感じるのだろう。本来は権力側に対する監視・圧力団体となるべき記者クラブがその力を発揮しないのなら存在価値がないと思われても仕方がない。改めて記者クラブとは何かを考えてみる。

経済記者をやっていると、いわゆる広告記事を頼まれることが少なくない。一見して中立的な立場で記事が書かれているようで、実は中身が「広告」という記事である。それを仕切ってきたのが、電通などの広告代理店だ。記者会見の開催だけでなく、記事の中身にまで広告業界はジワジワと影響力を強めてきた。最近では政治分野でも広告記事を見かけるし、フェイクニュース問題が注目されるようになった。通常記事、広告記事、フェイクニュースが混然一体となった情報社会で、健全な民主主義をどう実現していくのか。

記者という商売を始めて2020年度で37年目に入った。新聞社に在籍したのが約16年で、フリーランスになってちょうど20年目となる。その間に本をたくさん書いたわけでもないし、メジャーなメディアで連載を持ったこともない。講演会やテレビ出演もほとんどない。そんな自分がこの商売を長く続けられたのは“他人事”で仕事に向き合えたからだと思っている。2020年度の日本アカデミー賞を受賞した映画「新聞記者」で描かれているような記者もいれば、私のようにダラダラと続けてきた記者もいる。昔と今では、記者を取り巻く状況は違っているが、20年をめどに記者として経験した出来事を記録に残すことにしているので、忖度なしにありのままを書いておく。新型コロナウイルス感染危機で外を出歩けない時期、15000字も書いてしまったが、ヒマつぶしにどうぞ。

注)初出の原稿が長くて読みにくいので、5本に分割して編集し直しました。(2020-08-06)

公益財団法人日本離島センターが発行する雑誌「季刊しま」に書評を掲載した。昨年から姫路大学特任教授を務める平野秀樹氏の著書「日本はすでに侵略されている」について書いた。本のタイトルは衝撃的だが、そうしたタイトルを付けたくなった平野さんの気持ちも理解できる。その理由はのちほど書くが、まずは書評をどうぞ。

■書評:平野秀樹・著「日本はすでに侵略されている」

衝撃的なタイトルは、筆者の強い危機感の表れだろう。国連総会決議による「侵略」の定義では、自衛戦争を除く国家の主権、領土保全、政治的独立に対する「武力の行使」と定めている。しかし、武力行使がなくても領土の一部が失わる可能性がないわけではない。これを本書では「静かなる侵略」と表現した。

従軍慰安婦問題を取り上げて話題となった映画「主戦場」の映画評らしきもの(?)を書いた。フェイスブックに映画を見に行ったことを書き込んだら、IT記者会のメンバーである奥平等氏から映画評を800字程度で書いてほしいとの依頼があった。掲載先は「緑の党」の広報紙だったので読んだ人は少ないかもしれない。私自身、従軍慰安婦問題について論じられる知見は持ち合わせていないが、最近のジャーナリズムのあり方について考えていたことを重ね合わせて原稿を書いたので、転載しておく。

2020年が明けて早くも1か月近くが過ぎてしまったが、改めて2019年を振り返ってみる。第二次安倍政権が2012年12月に発足して7年が経過したが、2019年は日本社会の「停滞感」が一段と強まった。政権を維持するために不都合な問題は全て無視すると決めているのだろう。年明けに新年賀詞交換会に出て業界関係者と会ったときに「正直言って飽きた」という言葉を何人かから聞いた。松下幸之助氏の言葉に「水の流れも澱めば腐る」とある。このところの日本社会の停滞ぶりを見ていると、2020年は「けじめを付ける」年にせねばなるまい。

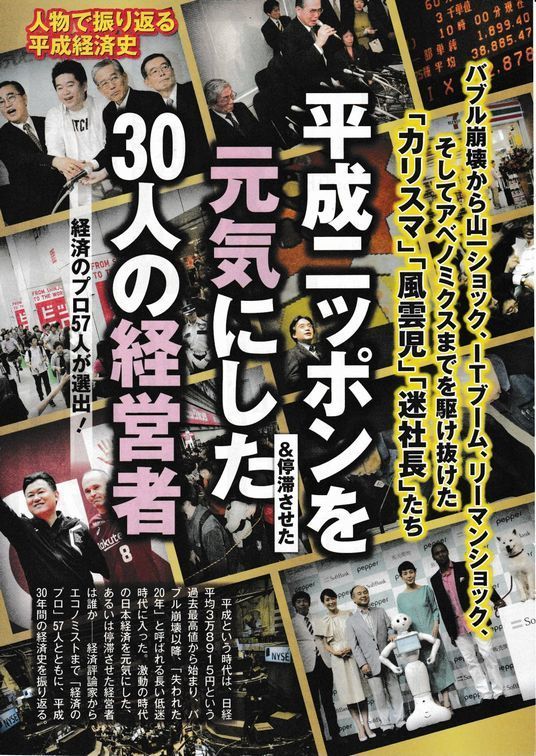

週刊ポスト(小学館)の特集記事「平成ニッポンを元気にした&停滞させた30人の経営者」のアンケートに回答した「停滞させた経営者」の名前も公開する。すでに退任していても、存命の方の名前を出すのは忍びなかったので、結果的に5人とも故人になってしまった。さらに5人とも社長時代には輝かしい業績をあげながらも、会長になったあと問題が発生して業績を停滞させる原因になった方ばかりになった。そういう意味では、経営者にとって引き際はやはり重要である。

正月4日に発売された週刊ポスト(小学館)の特集記事「平成ニッポンを元気にした&停滞させた30人の経営者」にアンケート協力したので、自分なりに平成時代の企業経営者を振り返ってみる。アンケートは平成の30年間に会長または社長に就任していた経営者から「元気にした経営者」と「停滞させた経営者」を5人ずつ選ぶというもの。建設・住宅・不動産をメーンに取材してきた記者としては、週刊誌の企画意図は忖度せずに回答した。「元気にした経営者」には、大和ハウス工業の樋口武男氏、森ビルの森稔氏(故人)、大成建設の山内隆司氏、トヨタ自動車の奥田碩氏、ソフトバンクグループの孫正義氏の5人と番外として日産自動車のカルロス・ゴーン氏を選んだ。

国土交通省の7月31日付け定例人事で最も驚いたのが、菊地身智雄港湾局長の「技監」就任だ。旧運輸省出身の技術官僚が、事務次官級ポストである技監に就任するのは初めて。同時に、技監の森昌文氏が事務次官に就任することも決まったが、霞ヶ関の中央官庁の中で唯一、技官が事務次官に就任できるのが国交省だ。今回の人事で旧運輸省系技官にも事務次官への道が開けたと言えるのだろうか?今年に入って役所人事に関する記事に2度も関わったのでフォローしておく。

人手不足の深刻化で増え続けている外国人労働者の基本的人権をどう考えるべきか。筆者が気にかかっているのが外国人参政権の問題だ。選挙権・被選挙権は「日本国民であること」が要件となっているが、住民投票条例を定めている地方自治体の中には外国人居住者に投票権を認めるところが出てきている。今後は町内会・自治会、マンション管理組合に外国人居住者が参加する機会も増えていくだろう。外国人労働者を単なる「労働力」として“なし崩し”的に増やすことで、どのような影響があるのか。身近な問題として考える必要がある。

「そもそも」と言う言葉に「基本的に」という意味が含まれている答弁書を5月12日に閣議決定されたことが話題となっている。辞書で調べて確認したという趣旨の首相発言を正当化するために取った措置としか考えられない対応だ。日本語の意味すらトップの意向で変えられてしまう「組織」はどうなっていくのか。

安倍首相―トランプ大統領の日米首脳会談を終えて日米間の経済交渉のシナリオを探る動きも活発化しているようだ。先日も外資系証券会社のアナリストから筆者に「1995年の日米自動車摩擦について話を聞きたい」と面談の申し込みがあった。現時点では「対日貿易赤字」と「米国内での雇用創出」ぐらいしか手がかりがないのでシナリオを描きようがない。まずは交渉の糸口になる材料をいかに引き出すかである。

「もし東芝の社長に古賀さんがなっていたら…」―2015年4月に発覚した「不適切会計」問題から深刻な経営危機に陥った東芝のニュースを目にするたびに、そんな思いが過る。「古賀さん」とは1992年に副社長を退任した古賀正一氏のことだ。今さら名前を持ち出されるのは迷惑だろうが、筆者が尊敬していた古賀さんなら東芝を正しい道に導いたのではないかと思ってしまうのだ。歴史に“もし”はないが、東芝問題を通じて企業トップの資質について考えてみる。

安倍政権が、一億総活躍社会の実現を目指して「働き方改革」に取り組み始めた。これからの日本では夫婦共働きで子育てするのが当たり前の社会にしようということらしいが、率直に言って無理だと思っている。自分が共働きで3人の子育てした体験を振り返っても、他の人に私たち夫婦と同じことができるとは思えないからだ。30年前は子育てのための制度や仕組みが今ほど整っていなかったが、社会全体に「気持ちの余裕」と、気付かぬフリ(?)をする「思いやり」があった。鍵を握るのは母親ではなく「男親の働き方」だろう。子育てのために男親が働き方を変えられるのか。その覚悟が男の方にあるとも思えないのだが…。

2016年の年頭に「ジャーナリストのたたみ方」と題したコラムを書いてから半年以上が経過したが、いまだに記者活動は続けている。たたむ前に“棚卸”ぐらいはやっておこうと思ったからだ。これまで経済関連の記事を30年以上も書き散らかしてきたので、過去のコンテンツを自分なりに整理してみることにした。2014年4月に出版した単行本「実家のたたみ方」でも終活について書いたが、「記者の終活」みたいなものである。棚卸作業を通じて必要な取材は続けるし、その過程で記事も書く。多少なりとも後輩記者たちに役に立つ記録が残せたらと思っているのだが…。