第2章 建設業の産業構造の変遷

情報サービス・ソフトウェア産業の産業構造について考察を進める前に、建設業の産業構造を整理しておくことにしよう。

<建設請負業の成り立ち>

現在、建設業の中核を担う総合建設会社(General Contractor=ゼネコン、直訳すると「一般的な請負業者」)は、明治時代に入って誕生した業態と考えられる。

ゼネコンの大手5社、創業の古い順に竹中工務店、清水建設、鹿島建設、大成建設、大林組のうち、3社は創業が江戸時代。竹中で400年、清水も200年の歴史があるが、清水建設の沿革によると明治時代に入って「請負業形を確立」とある。

江戸時代までは大工の棟梁を中心とした職人集団だったのだろう。建設工事は、建築主自らが職人たちを雇って、取り仕切っていたと考えられる。建設業界では、建築主のことを「施主=(褒美を)施す主」、工事代金のことを「下げ金=下げ渡すお金」と、遜(へりくだ)った言葉がいまだに使われることがあるが、その影響か?

明治時代になって、政府は”お雇い外国人技術者”(コンピュータ産業で言うならユニバックやIBMなどの外資系企業に相当するのだろう)を招いて近代建築・土木技術を日本に導入。日本の近代化に向けて官営主導で、西洋風の近代建築物や鉄道や港などの土木施設の整備に積極的に乗り出すことになる。

この時、プロジェクトの企画は政府の役人、設計・監理はお雇い外国人技術者、資材調達も鉄鋼やセメントなどは官営工場から供給され、民間では主に労務だけを請け負う「請負業」という業態が確立されていった。

江戸時代創業の3社も請負業への転換を図る一方、1887年に大倉喜八郎、渋沢栄一などが発起人となって日本初の株式会社組織の土木請負会社「日本土木(現・大成建設)」が誕生する。

しかし、明治時代から昭和初期までは、東京大学など旧帝国大学の土木学科を卒業した優秀な土木技術者の多くは役人(技術官僚)となって直接、土木工事を指揮。建設請負業は、それを「労務請負」という形でサポートする役割分担がしばらく続くことになる。

<建設業法の制定>

ゼネコンが「労務請負」という業態から、技術を含めた総合的な「建設請負」へと進化し、下請け構造が確立していったのは、戦後になってからと考えられる。

請負契約の基本原則は、1896年に施行された「民法」で規定されてはいたが、1946年(昭和24年)に施行された「建設業法」によって建設工事に関する契約内容や元請負人の義務などが詳しく定められた。さらに翌年には「建築基準法」と「建築士法」が制定され、建設業の産業構造の骨格が定まったのである。

建設業法では、第1章総則で、最初に「建設業」をこう定義している。

「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」

第2章では、建設業の許可制度を規定。ご存知のように、建設業を営む場合には、国土交通大臣(2県以上にまたがって仕事を行う)または都道府県知事(当該県内だけで仕事を行う)に許可を受ける必要がある。その資格には、工事代金3000万円以上(建築は4500万円以上)の仕事を請け負うことができる特定建設業と、それ以外の一般建設業とがあり、有効期限は5年間。国土交通省によると2006年3月末時点の建設業者数は、54万2264社(前期比3.6%減)となっている。

第3章の建設工事の請負契約では、「不当に低い請負代金の禁止」、「不当な使用資材等の購入強制の禁止」に加えて、「一括下請負(いわゆる丸投げ)の禁止」を定めている。元請負人の義務として「下請代金の支払」や「施工体制台帳および施工体系図の作成」、さらに「建設工事紛争審査会の設置」などを規定した。

丸投げ禁止は、これまで主に公共工事に限って適用されてきた。しかし、先の耐震強度偽装事件では、消費者の信頼を得るためにマンション事業者が、大手ゼネコンを元請けにして、実際は中小ゼネコンに丸投げして作らせていたことが発覚。民間工事にも丸投げ禁止を適用する検討が進められている。

施工体制台帳および施工体系図は、下請け業者を含めて施行体制を示した書類で、元請け業者には情報開示義務が課せられている。

第4章の施工技術の確保では、国家資格を有する「主任技術者及び監理技術者の設置」が法律で義務付けられている。さらにゼネコンの”格付け”と言われる「経営事項審査(経審)」(有効期限3年)制度も、この第4章で規定されている。

経審は、国の公共工事を受注する場合には取得が不可欠となっている制度で、建築と土木に分けてA〜Eまでにランク分けされている。国が指定する経営分析機関で審査を行い、結果は(財)建設業情報管理センター(CIIC)で公表している。現在、経審を受審している建設業者は約10万社と言われる。

<重層下請け構造の変遷>

昭和20年代に、政府によって産業構造基盤が整えられたあと、朝鮮戦争特需から高度経済成長期に向かって建設業は大きな変化を遂げていく。建設需要が急激に拡大するなかで、下請け構造の重層化も急ピッチで進みだしたのである。

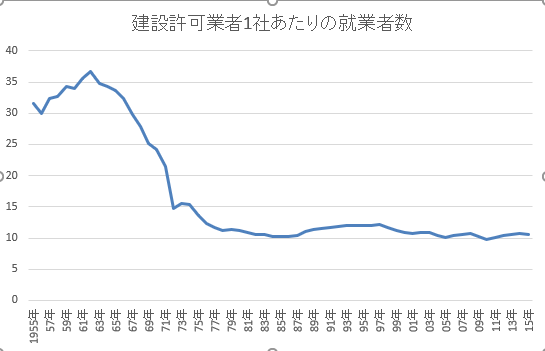

建設許可業者数や建設就業者数などの基礎的統計は、昭和30年から整備されており、建設就業者数を建設許可業者数で単純に割ったものが下のグラフ(クリックで拡大)である。

【図2-1】建設許可業者1社あたりの就業者数

このグラフを見ても判るように、1960年年代までは建設業者1社当たりの就業者数は30人を超えていた。しかし、70年代に入って故・田中角栄首相の「日本列島改造論」ブームによって建設需要が一気に拡大した時期に急激に縮小し、下請け構造の重層化が一気に進んだと考えられる。

1978年の第二次石油ショック後に訪れた「建設冬の時代」(80年代前半)には、1社当たりの就業者数は15人以下となり、現在までその状況は続いている。

なぜ、この時期に下請け構造の重層化が進みだしたのか?

その理由はおそらく、こうだろう。

1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万国博覧会までは、公共事業も大都市圏でのインフラ整備に重点を置かざるを得なかったが、70年代以降は日本列島改造ブームを契機に、地方への富の再配分(公共工事のバラマキ)が積極的に展開されるようになる。

もともと建設業は、参入障壁がかなり低い産業である。建築業法に基づいて、許可登録が必要であり、専任技術者の設置なども義務付けられているが、こと公共工事中心のビジネスを行う分には「資金繰り」の心配がほとんどない。何とかして公共工事の受注に成功しさえすれば、資金回収の心配のない公共工事の落札書類を銀行に持っていくだけで融資に応じてくれる。国の公共工事であれば、工事費の最大4割(現在は2割まで削減された)もの代金を前払金として支払ってくれる仕組みが用意されていたからだ。

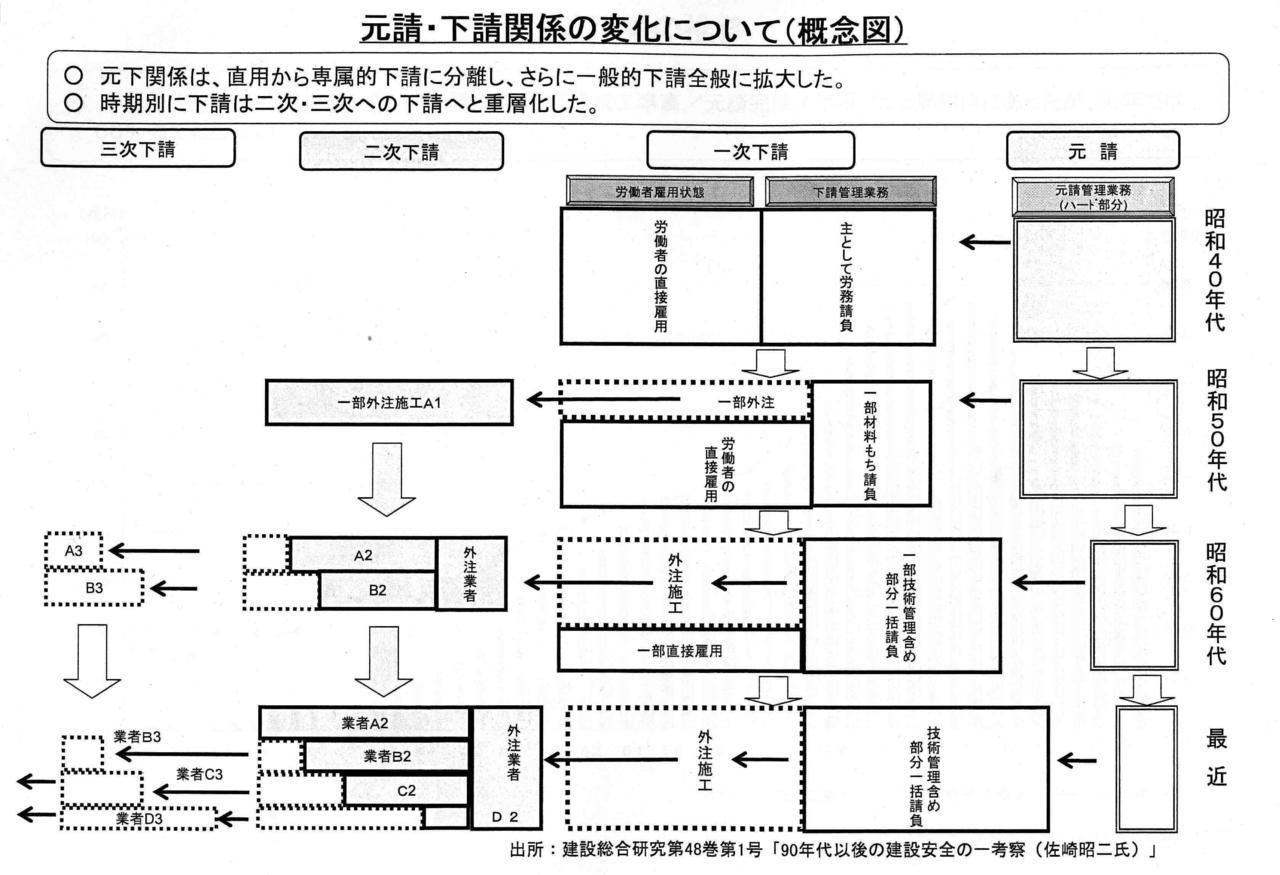

こうした背景によって、70年代(下図では昭和50年代頃のこと)は日本全国各地で中小零細規模の建設業者が急増した。当然、地元業者向けに中小規模の工事発注は増やさざるを得なくなる。これには、1966年に施行された「官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)」が大きな役割を果たすことになる。

大型工事でも、元請け業者は東京、大阪の大手ゼネコンになっても、下請け業者には必ず地元業者を使うことになっていた。地方での大型工事は、JV(ジョイントベンチャー=特定共同企業体)方式で行われることがほとんどだが、JVの組み合わせは「大手ゼネコン」+「地元有力ゼネコン」+「地元中小ゼネコン」とすることが業界の「暗黙の了解事項」となっており、この組み合わせから外れた地元業者も下請けで参加して、大型工事の恩恵を受けることになる。

1980年代(下図では昭和60年代頃を示す)に入ると、公共事業予算が抑制され、地方業者にとって「建設冬の時代」が訪れる。バブル経済で民間大型工事が増えて、大手ゼネコンは軒並み受注高を伸ばしていたにも関わらず、この時期、建設許可業者数はほとんど増えなかった。むしろ中小業者は、仕事量を確保するために、大手ゼネコンなどの下請けに入らざるを得ない状況に追い込まれたと考えられる。

【図2-2】元請・下請関係の変化についた(概念図)

バブル崩壊後の90年以降(上図では最近)、政府は90年の日米構造協議で内需拡大策として10年間に430兆円の公共投資を行うことを米国に約束したこともあって、景気対策のために積極的な公共投資を展開した。

しかし、土木工事を得意とする準大手クラスのゼネコンを中心に不良債権問題が表面化。大手ゼネコンを含めて、民間工事の受注残がピークアウトした1994年頃からリストラが本格化することになり、元請け業者であるゼネコンの下請け依存度はむしろ高まる結果となっていった。

<建設業の産業構造と政府の存在>

建設業の歴史を振り返ると、建設業の産業構造を規定してきたのは、最も優秀な土木技術者を抱え、最先端の建設工事を実施してきた最大の発注者である政府自身であったといって過言ではない。

その発注者が、自ら建設行政も司ってきたのである。ある意味、自分たちの都合の良いように建設業の産業構造をコントロールすることが可能な立場にいたとも言える。

「建設行政と発注行政は分離すべき」―先に国土交通省が立ち上げた建設産業政策研究会の席でも、メディア出身の委員から、こんな意見が出された。官製談合の問題も含めて、ここが建設行政の最大の強みでもあり、弱点でもある。

政府では、国民から付託された「発注者責任」を遂行するという大義名分のもと、旧・建設省だけで2万人とも言われる技術官僚(大手ゼネコンでも従業員が1万2000人程度)を抱え、様々な施策を展開してきた。

土木技術者を束ねる日本土木学会は、会員数約3万人を抱え、産官学の技術者が一堂に参加する組織である。3年ほど前の資料によると、会員数が最も多かったのは清水建設、次いで2番目が国土交通省だった。民営化された日本道路公団など国交省系の特殊法人を含めると断トツの1位となる最大勢力であり、かつては旧・建設省で事務次官経験のある技術官僚OBが土木学会の会長に就任することが慣習となっていたほどだ。

さらに国の研究機関として、1922年(大正11年)に内務省土木試験所(現・独立行政法人土木研究所)、1942年(昭和17年)に大蔵省大臣官房営繕課建築研究室(現・独立行政法人建築研究所)が設置された。79年につくば研究学園都市に拠点を移して、2005年度の予算は土木研究所約60億円、建築研究所約22億円で研究活動を行っている。

このほかにも、超高層ビルなど特殊建築物の構造や新しい工法を審査する(財)日本建築センターなどの公益法人が数多く設立されており、建設構造物の安全性・信頼性を確保するための様々な仕組みが構築されてきている。

建設業の産業構造は、技術官僚たちが発注行政を遂行するために構築されてきた面もあり、建設工事でトラブルが発生した場合でも、請負業者側の責任負担が重く、請負契約が「片務的」との批判も根強くある。しかし、これだけの基盤を、明治から昭和初期にかけて技術官僚が中心となって築き上げたことは高く評価されるべきであろう。