建設業のピラミッド構造が意味するもの

過去20年間、建設業者数と建設就業者数はほぼ比例する関係にあった。雇用対策のために公共事業費をばら撒けば、元請け業者の再編・淘汰が進まないだけではなく、元請け業者そのものが増えてしまう。逆に、建設投資の縮小が避けられない状況となって、ゼネコンの再編・淘汰が進む可能性も出てきたが、同時に深刻な失業問題が発生する懸念が高まっている。

雇用への影響を最小限に食い止めながら、ゼネコンなど元請け業者の再編・淘汰を促進する――これを実現するには、ゼネコンやハウスメーカーを頂点とする建設業のピラミッド構造を徐々に変えていかざるを得ないのではないだろうか。

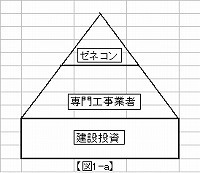

わが国の建設請負契約のほとんどは、ゼネコンやハウスメーカーなど元請け業者との一括請負方式だ。元請け業者の下に、下請け業者や資材業者などが組織化されている形のピラミッド構造となっている。(図1−a)

建設業の構造改革のイメージ

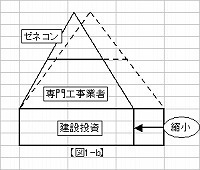

この建設産業を支えている建設投資が増加すれば、もちろん建設産業そのものも増大して雇用を増やすことはできるが、ピラミッドの上部に位置するゼネコンなどの元請け業者も増えてしまうという構図だ。(図1−b)

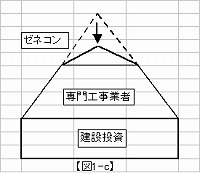

下請け業者などの雇用を維持しながら、ゼネコンの再編・淘汰を進めるとなれば、イメージ的には、(図1−c)のような形となってくれるのが望ましい。

ITなどの活用で、元請け業者の施工能力や受注効率が向上すれば、競争原理が働いて自然に図のようなイメージの変革が起こってもおかしくないはずである。しかし、現実には元請け業者の間で競争原理が働きにくいのが実情で、そうした変革はなかなか起こりそうもない。

「グループの道路工事会社の幹部に『最近の道路工事の上請け比率はどうなっているのか』と聞いたら、何と『8割』との答えが返ってきた」(大手ゼネコン幹部)―すでにほとんどの道路工事が、施工能力のない中小・零細元請け業者を経由して、大手の道路工事会社が上請けしている。発注単位を細切れにして、できるだけ多くの元請け業者が生きられるような配慮が働いていると思わざるを得ない状況だ。

道路工事が象徴的な事例ではあるが、他の公共工事でも細切れ発注とJV(共同企業体)制度の活用で、元請け業者の再編・淘汰が進みにくい環境を生んでいる。ゼネコンや工務店などの既存の元請け業者に図1−cのような変革を求めたところで、とても実現しそうにない。

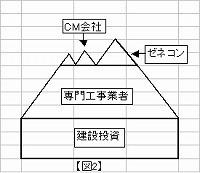

「さて、どうするか?」―そう考えている時に、浮かんできたイメージが(図2)である。

ゼネコン方式の寡占状態をどう崩すか

建設産業のピラミッド構造を、どのように変革していくべきなのか?一つのモデルが、前回に示した(図2)のイメージである。

建設産業に支えられている地方経済の現状を考慮すれば、雇用を支えているピラミッド構造の下部分はできるだけ縮小させないことが望ましい。しかし、ゼネコンや工務店などの元請け業者が位置するピラミッド上部は縮小させる必要がある。このシナリオを、諸条件を考慮しながら実現させるには、図2に示したようなイメージ以外に方法がないのではないだろうか?

ゼネコンなどの一括請負型元請け業者の“寡占状態”を崩す―実現はそう簡単なことではないだろうが、考え方そのものは単純明快である。

「過当競争状態にあると言われている建設業者が“寡占状態”にあるだなんて、何、バカなことを言っている」―そう反論されそうだが、発注者側から見ると“元請け業者への一括発注“という発注方式以外、選択肢が非常に限られているという意味において、まさに日本の建設市場は“寡占状態”にある。

「特殊な構造物を作るのでなければ、どのゼネコンに発注しても同じですよ」(準大手ゼネコン幹部)―当事者がそう言うように、一般的なマンションやオフィスビルを建設する分には、ゼネコンの間で技術的にそれほど大きな違いがあるわけではない。

大手ゼネコンだろうが、中小ゼネコンだろうが、実際の施工は下請けの専門工事業者が行っており、資材もほとんど商社経由で同じようなものを調達している。しかも、ゼネコンの経営構造は、規模の大小はあっても、基本的にはどこも似たようなもので、経費率だって大して変わらない。これで建設コストや品質に大きな差が付くはずがない。

建設業は何で競争するのか?

ドングリの背比べ状態のゼネコンを、発注者はどう選んでいるのか?大手のブランド力とか、地縁血縁とか、財務内容が良いとか、営業マンが足繁く通ってきたとか、土地などを世話してもらったとか、融資を紹介してもらったとか…。

「建設工事の品質とコスト」―本来、競争すべき部分でそれほど差が生じなければ、それ以外の部分で勝負せざるを得なくなる。もし、無理に価格競争しようとすれば、互いに経営体力を消耗するだけ。結局、“談合”という選択肢しか残されていないのである。

予め断っておくが、一括請負方式を何も否定しているわけではない。複雑で面倒な建設プロジェクトを丸ごと引き受けてくれる一括請負方式は、発注者にとって確かに楽であり、メリットもある。本来なら発注者が対応すべき近隣対策までも、ゼネコンなら引き受けてくれるし、最後に入居するテナントまで世話してくれる。

しかし、一括請負方式が万能かと言えば、必ずしもそうではない。発注者の立場からすれば、発注者自身の力量や建設プロジェクトの中身に応じて、多様な発注方式を選択できる環境が整っている方が望ましいはずである。

建設産業の構造改革の議論において、最も欠落しているのが発注者の視点だ。官僚は単なる“発注代行者”であって、代行者として都合が良く発注業務をこなせるように建設業を育成してきたに過ぎない。 ゼネコンなどの一括請負型元請け業者は、決められた金額の中で全てのリスクを引き受けてくれるという点で、まさに“発注代行者”にとって都合の良いシステムだった。

しかし、民間を中心に発注者のニーズが多様化するなかで、一括請負方式以外の多様な建設発注システムが求められるようになるのは間違いない。政府も、それらを積極的に育成していくべきではないか。 発注システムが多様化して、本当の意味でシステム間に競争原理が働くことになる。そうならない限り、既存の元請け業者に危機感など生まれるはずがないのである。